同时有两本传记出版,这位诗人为什么值得如此纪念?

- 文学

- 2025-04-06 18:08:05

- 13

五四以降,在新文学铮铮作响的言说机器中,语言被发明为一种可疑的症候。生物学式的救亡图存的修辞术,压倒那些希望以语言的反复折射,玉成某种纯粹如水晶的“绝对诗”的学院修辞术。后者被视为颓废且孤芳自赏的室内文学,以技术遮掩母题,然而前者,往往却也用绘制在瓦楞纸上的布景,取代真切存在于历史空间之中的室外,用母题盖过技术。在1940年代之前,技术与母题之间就已存在着某种参差。随着七七事变全面抗日战争的爆发,在新诗领域,为时事而作的民族性的大合唱流行起来,构成所谓“国防文学”之一隅。即使如艾青、何其芳、卞之琳之类既已成名的诗人也不能免俗,他们的词藻经由宏大母题的淘洗,如同用旧的橡皮筋般失去了弹性。

在此一背景之下,诗人穆旦(原名:查良铮)的写作却显示出不一样的图景,它既合流于时代,又始终保持着陌异的现代感性。对于这一独特感受力的由来,王佐良在那篇对后世穆旦研究影响颇深的《一个中国诗人》中论述道,“现代中国作家所遭遇的困难主要是表达方式的选择。旧的文体是废弃了,但是它的词藻却逃了过来压在新的作品之上。穆旦的胜利却在他对于古代经典的彻底的无知”。事实是否真如王佐良所认定的,穆旦诗歌的现代性,意味着某种与古典文学的彻底断裂?而由穆旦这一范例出发,我们亦可以进一步发问,在民国现代主义诗歌经典化过程中,技术与母题之间的张力,是否仍在延续?

《穆旦传:新生的野力》,邹汉明 著,译林出版社,2025年2月出版。

“小人物”穆旦

对穆旦创作生命中各个关键节点的爬梳,或许有助于我们回答上述问题。在战争年代,这些个人生命的节点,往往也是时代洪流之下的一脉支流,其清澈与浑浊,平静或汹涌,或多或少受到主流牵引。因此,传记批评之于理解穆旦的诗歌,是必要的。知晓穆旦在随学校南迁昆明途中的三千里步行,我们就能洞悉他笔下那些与迁徙、出发有关的,带有西南地域色彩的意象。同样,不了解穆旦在缅甸远征军服役期间经历的野人山死亡行军,我们就很难理解,何以胜利在穆旦的诗中变得如此苦涩。

邹汉明的《穆旦传:新生的野力》(以下简称《新生的野力》)与易彬的《幻想底尽头:穆旦传》(以下简称《幻想底尽头》)在此可作为参考。前者,在各个方面,都可以被看作是一本非常典型的人物评传,以串珠式的线性叙述,连缀起传主生平的传奇。尽管目前由译林出版社推出的这部《新生的野力》,仅包含穆旦的前半生,即他赴美留学之前的经历,但邹汉明以极清晰明了,仿佛碳笔画般的笔触,摹写出了诗人留在历史中的一个伟岸侧影。譬如,1942年受困于胡康河谷的雨季的穆旦,在他笔下,犹如进入自杀者森林的但丁。邹汉明征引了第五军参谋处长罗友伦的口述及穆旦本人长达六千字的纪实散文《苦难的旅程——遥寄生者和纪念死者》,作为参照,王佐良粗线条的转述亦被列出:诗人“疲倦得从来没有想到人能这样疲倦,放逐在时间——几乎还在空间——之外,胡康河谷的森林的阴暗和死寂一天比一天沉重了,更不能支持了”。诸多文本互证下,一个沉默坚毅的受难诗人便呼之欲出。

《幻想底尽头》则不然。这部著作更多以文献考据的角度切入穆旦的诗人生涯,故个中叙述往往牵连出大量原始文献,每个词,每个段落都仿佛带着毛边,需要读者耐心地裁开,才能窥见诗人相对完整的面貌。基于这些文献,易彬强调了穆旦作为一个困于生计,在物价泥潭中挣扎求生的小人物的存在。正如两本书的书名所暗示的那样,《新生的野力》更偏重穆旦生命中“希望”的一面,《幻想底尽头》则揭示出诗人在时代急流中,在生活重压下的无力。易彬认为,1940年代末,从缅甸战场归来的穆旦,虽已受英语现代主义文学陶染,写出《赞美》《诗八首》这样的名作,其作为职业诗人、文化人的自我构建,却尚未完成。他的“身份是小职员,写作是非职业化的,文化的可能性始终微渺”。和W·H·奥登式的职业诗人相比,穆旦显然不能以诗歌或谈论诗歌维持生计,他未能进入那个沪宁线上文人共和国的核心。它的国土狭小得如同关不住一枚正楷字的方格,穆旦只得在它的周边打转,缓慢积累名气。

他的耐心并非没有收获。1948年2月,巴金主持的“文学丛刊”第九辑,即收录了穆旦的诗集《旗》。留美之前,他的诗歌已经激起越来越多的回响,其中有热烈赞扬他的,也有对他的诗作嗤之以鼻的。不过,我们依然可以设想,若这一批评空间持续存在下去,假以时日,穆旦也能凭借这一支诗笔在民国文化界登堂入室,成为现代主义诗歌书写的代表性人物之一。但正如易彬所言,“战乱时局以及残酷的政治环境很快就扼杀了这种可能”。

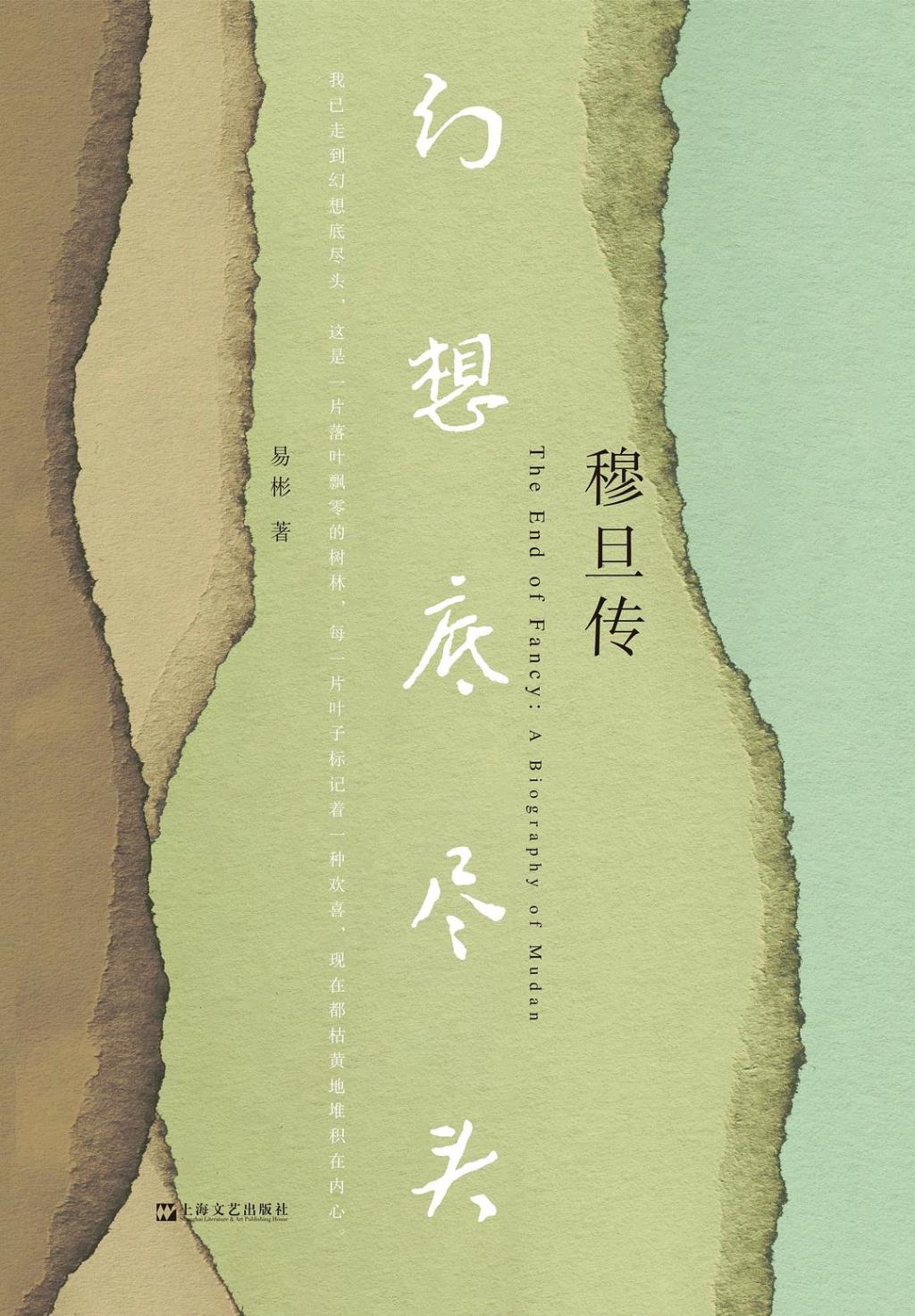

《幻想底尽头:穆旦传》,易彬 著,上海文艺出版社,2025年2月出版。

诗人的生前身后名

浸润于文献海洋之中,《幻想底尽头》以一种近乎地层学的方式,抽丝剥茧地写成。这本书既是关于诗人的传记,也是关于诗本身的传记。《新生的野力》与之互为补充,更侧重于对穆旦生活过的那个世界进行场景化的细致还原。但由于穆旦一生中所留下的诗歌总数不多,约为156首,因此,这两本传记难免会征引、分析同一首名作。如《野兽》《赞美》《诗八首》那样早已被经典化的作品,更是难以绕开。每至此时,《新生的野力》往往更倾向于将诗歌作为诗人生命的一份见证,而《幻想底尽头》则从文本演变的角度出发,揭示出穆旦诗歌文本的不稳定性。

穆旦可能是百年新诗史上最勤于修改诗歌的诗人之一。其存世的约156首诗歌中,有140首存在异文。每逢诗集出版,或作品再次发表,他都会大幅订正文本,有时甚至直接推倒重写。最大规模的修改,发生在1947年5月其在沈阳主编《新报》期间自印的《穆旦诗集(1939—1945)》中。这是一部总结性的诗集,收诗80首,超过前三本诗集《探险队》《隐现》《旗》的总和(76首)。该诗集精选了穆旦前三本诗集中的关键篇什,并沿用前三本诗集的名字作为新诗集中的专辑名,而未曾收录的诗,则归纳到第四辑“苦果”中。易彬认为,在1940年代末的关键时期,“对于一位身陷具体历史语境之中的写作者而言,历史的压力往往是难以挣脱的:穆旦对于写作的反复修改,也可说是个人与历史时代的复杂关系的外化”。

之于穆旦,语言是最敏锐的传感器,它们总能于第一时间嗅到历史的低气压,并在这低气压中形变。1940年代末,他是如此,1940年代初,尚在学徒期,以西南联大校园诗人身份闻名的他亦是如此。

《新生的野力》对在威廉·燕卜荪间接影响下穆旦早期风格的形成着墨颇多,这一时期的穆旦,便是我们所体认的那个早已成为范式的穆旦。叶芝、艾略特、奥登的风格印记随处可见,这可谓中国文学在战争时期的意外收获,学生们突然与英语文学的最新进展迎面相撞。在此之前,属于现代主义的伟大奥秘,只能为留洋学生所知晓,一如梁宗岱与保尔·瓦雷里,他们透过与现代主义大师的师徒传承,吸收到了某些秘传。

这一时期,穆旦更多受教于英语诗歌,那种从奥登手中移植而来的稳健平缓、错落有致的诗行组织形式,成为穆旦诗歌的标志性特征之一。但他不会像新月派一样,拘泥于音尺与半逗律之类重建新诗格律的尝试。在新诗中,发声的轻重往往是不规则的,词与词、句与句之间的呼吸,取代了字与字之间平仄的咬合。这并不意味着穆旦的写作全然是非传统的。因为传统不应当是一个封闭的内循环系统,而应当是一个如沙丘般,被不断拆解,不断重建的开放场域。之于穆旦这类在白话文教育中成长起来的一代青年,古典文学早已不是一种窒息人心灵重荷,而是一种被淬炼过,滤去杂质的文化潜意识。

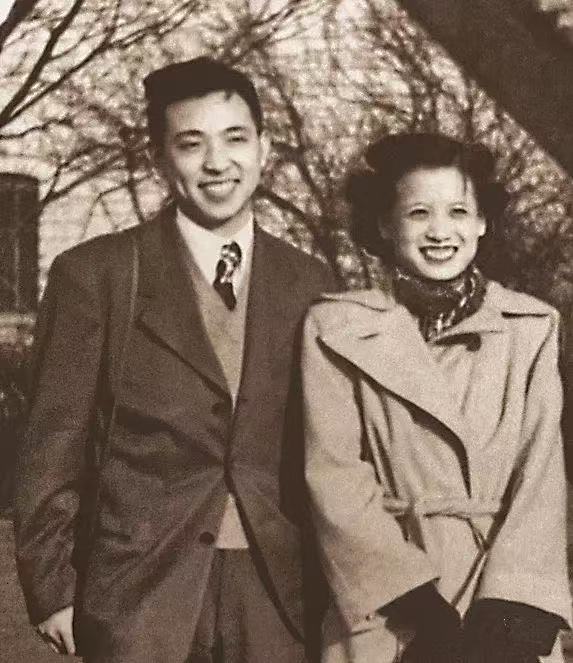

穆旦与妻子周与良

穆旦早期诗歌中强烈的现实关照,那种以诗歌承载历史的冲动,既受到奥登的影响,也与中国古典的“诗史”传统遥相呼应。而他写于1970年代的晚期诗歌中,那种质朴、克制而纯粹的抒情,让人联想起最佳状态下的普希金与后期的帕斯捷尔纳克。可以说,穆旦是第一批在世界文学语境之下写作的中国诗人。他的生前身后名正赖于此。一个用尽毕生心力度过“普通生活”的诗人与译者,如今终于可以在这些苦涩的书页间安息。

有话要说...